Environ 35% des adultes dans le monde peuvent digérer le lait après leur sevrage. En Europe cette tolérance au lactose est associée à un SNP du gène MCM6 situé dans le chromosome 2. Dans le Nord de l'Europe 90% de la population est tolérante au lactose (98% dans les îles Britanniques) alors qu'elle n'est que de 10% dans le sud de l'Europe. Selon différentes méthodes, l'âge de cette mutation a été estimée entre 7450 et 12.300 ans. On peut ainsi supposer que son origine est antérieure au processus de Néolithisation de l'Europe. Cependant aucune trace de cette mutation n'a été pour le moment détectée sur un squelette du Néolithique que ce soit dans la zone Danubienne ou la zone Méditerranéenne.

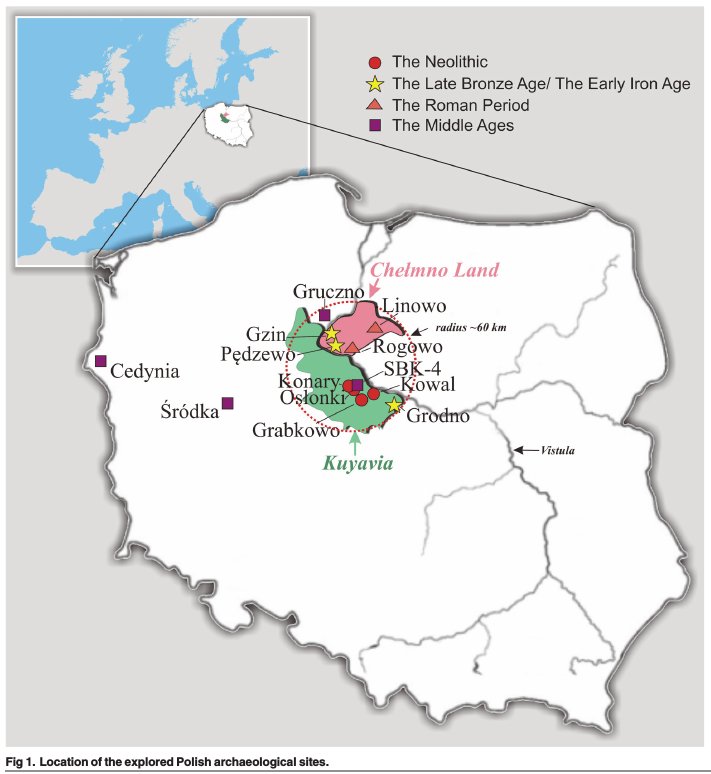

Henryk W. Witas vient de publier un papier intitulé: Hunting for the LCT-13910 T Allele between the Middle Neolithic and the Middle Ages Suggests Its Absence in Dairying LBK People Entering the Kuyavia Region in the 8th Millennium BP. Il présente les résulats d'ADN ancien sur des populations de Kujavie en Pologne. Le SNP responsable de la tolérance au lactose a été testé, ainsi que la région HVR I de l'ADN mitochondrial pour estimer la continuité génétique de la population au cours du temps.

Un total de 231 échantillons appartenant à différentes cultures allant du Néolithique Moyen au Moyen Âge ont été analysés. 131 échantillons ont donné des résultats sur leur ADN mitochondrial dont 80 du Moyen Âge, 34 de la période Romaine, 8 de la fin de l'âge du Bronze ou du début de l'âge du Fer, et enfin 9 du Néolithique. Le SNP lié à la tolérance au lactose a pu être déterminé dans tous ces échantillons sauf 6 du Moyen-Âge et 3 de la période Romaine. Les échantillons du Néolithique appartiennent à la culture des Amphores Globulaires (6 échantillons) et de la culture de Lengyel (3 échantillons).

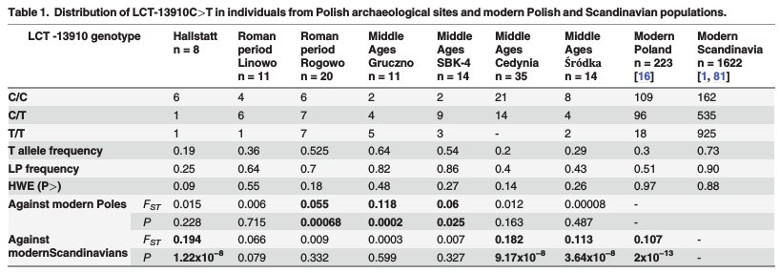

Les résultats concernant la tolérance au lactose des sites du Moyen-Âge varient beaucoup d'un site à l'autre. La fréquence de l'allèle T du SNP LCT-13910 est de 0,2 à Cedynia, 0,29 à Śródka, 0,5 à SBK-4 et 0,64 à Gruczno. Dans la population contemporaine de Pologne, elle est de 0,3.

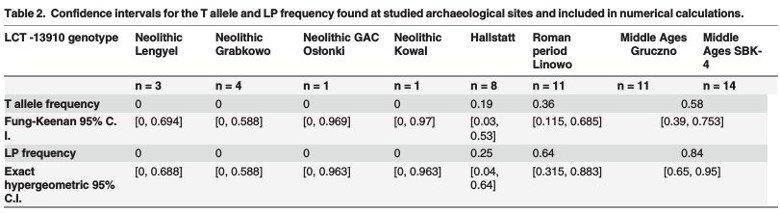

Pour les sites d'époques Romaines, la fréquence est de 0,525 à Rogowo et 0,36 à Linowo. Sur les sites de la fin de l'Âge du Bronze ou du début de l'Âge du Fer, cette fréquence est de 0,19. Par contre, sur tous les sites Néolithiques de la culture des Amphores Globulaires ou de la culture de Lengyel, cette fréquence est nulle. Des résultats similaires avaient été obtenus sur des squelettes Néolithiques d'Europe Centrale ou du Sud.

Parmi les 131 échantillons analysés de Pologne, le SNP LCT-13910 est probablement le seul responsable de la tolérance au lactose car tous les autres SNPs connus ont l'allèle ancestrale dans ces échantillons.

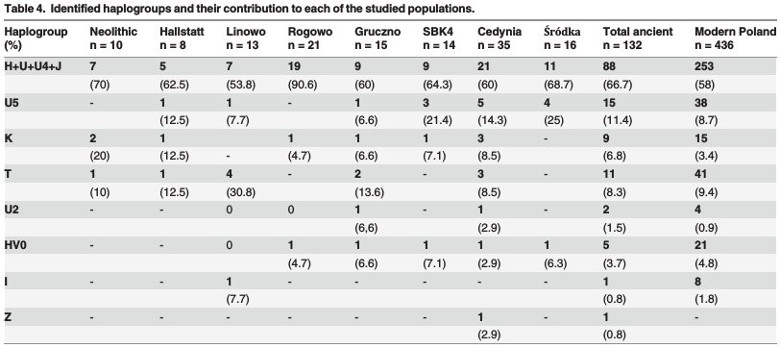

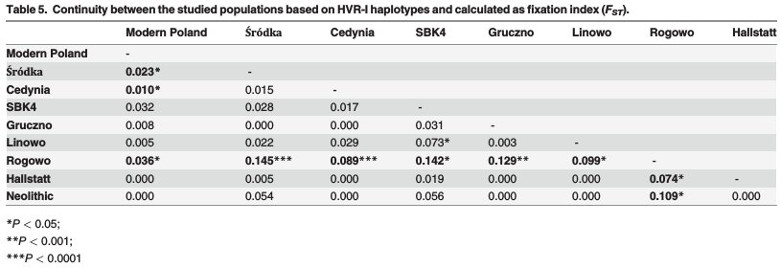

Les résultats concernant l'ADN mitochondrial sont indiqués dans la table ci-dessous:

Les auteurs ont testé la région HVR I de l'ADN mitochondrial uniquement entre les positions 16115 et 16340. Du coup ils ne peuvent pas identifier l'haplogroupe J défini notamment par la position 16069, et l'haplogroupe U4 défini par la position 16356. C'est pourquoi ils ont regroupé dans leur tableau de résultats les haplogroupes H, U, U4 et J. L'haplogroupe U5 n'a pas été détecté chez les Néolithiques. Il apparait plus tard dans les populations de la fin de l'Âge du Bronze ou du début de l'Âge du Fer, à l'époque Romaine et au Moyen-Âge.

Les mesures de distance génétique montrent qu'il y a une discontinuité génétique entre la population de Rogowo à l'époque Romaine avec les autres populations, suggérant pour elle une origine distincte:

Par contre il semble qu'il y ait une continuité génétique, au moins pour les lignages maternels, à travers les âges pour les autres populations.

L'absence de la mutation de tolérance au lactose dans les échantillons du néolithique indique que celle-ci n'a pas été introduit en Pologne par les premiers agriculteurs il y a 8000 ans.

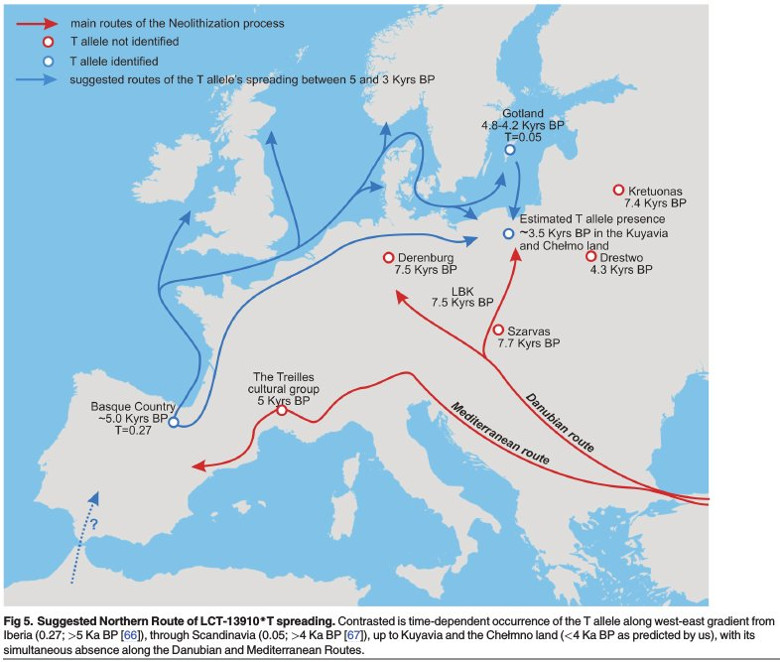

Pour le moment les populations préhistoriques les plus anciennes possédant la mutation de tolérance au lactose sont une population du Pays-Basque du Néolithique Final ou du Chalcolithique (27% ont l'allèle dérivée), et une population de chasseurs-cueilleurs de Scandinavie de la Culture de la Céramique Perforée (PWC) du 3ème millénaire av. JC (5% ont l'allèle dérivée).

Ces résultats permettent aux auteurs de proposer que la mutation de la tolérance au lactose est apparue dans la Péninsule Ibérique il y a environ 5000 ans peut-être en venant d'Afrique du Nord, et s'est répandue en Europe du Nord soit par une route maritime soit par une route continentale:

Il faut noter également qu'un échantillon de la culture campaniforme daté vers 2300 av. JC s'est révélé tolérant au lactose dans une étude récente. Ainsi, la propagation de cette mutation aurait pu se faire également à travers la culture campanifome dans l'Europe du 3ème millénaire av. JC.

Absence de la tolérance au lactose en Pologne au Néolithique

jeudi 9 avril 2015. Lien permanent ADN ancien

une réaction

1 De rainetto - 14/04/2015, 14:47

Bonjours

Cette étude est intéressante et en même temps elle ne nous avance pas beaucoup par rapport à ce que nous en savions déjà, certaines conclusions et surtout le scénario proposé pour l’expansion de ce gène sont plus que rapides face au peu d'ADN ancien dont nous disposons pour le moment (c'est pas parce que on a des cas du néolithique moyen au Pays Basque qu'il faut en conclure que ça vienne précisément de là et à cette époque, car en fait c'est les seuls ADN testés du néolithique moyen de la façade atlantique dont nous disposons pour le moment !).

Pour moi, l'une des meilleurs hypothèses pour expliquer la propagation de cet allèles en Europe du Nord-Ouest, c'est l’expansion d'une population néolithique fondatrice sur la façade Atlantique et en Europe du Nord Ouest, par la mer, porteuse à la fois de R1b (donc avant les invasions IE), de l’allèle de la persistance de la lactase, et d'autres caractéristiques dont sont représentatifs encore aujourd'hui les Basques et le fond ancien de la population des iles britanniques entre autre (et de toute la façade atlantique européenne). Cette population pourrait très bien correspondre à celle qui a fondé ce mouvement culturel du mégalithisme de l'Atlantique au néolithique moyen, principalement au Ve millénaire BC (VIIe millénaire BP) pour les régions atlantiques strictement côtières (depuis le Portugal jusqu'au nord de l’Écosse !), et au IVe et IIIe millénaires BC pour les régions plus à l'intérieur des terres. En effet l’élevage bovin laitier semble avoir été fortement pratiqué par ces population porteuses de cette culture mégalithique, et en avoir été l'un des piller de subsistance (avec aussi les produits de la mer et les céréales) et c'est à cette période que les régions atlantiques ont été néolithisés, pas avant, le terrain était donc libre pour leur expansion.

On remarque que l'air de répartition du mégalithisme en Europe du Nord et de l'Ouest est assez concordant avec la répartition actuelle de l’allèle T, cette zone est aussi concordante avec les zones qui n'avaient pas été néolithisés par les EEF du néolithique ancien.

C'est à dire une petite population locale, issue des EEF mélangés avec des HG, et pratiquant l'élevage bovin, qui aurait acquis, quelque part sur la côte atlantique, toutes ces caractéristiques par dévire et sélection locale dans un petit groupe avant de se répandre par la mer et de ce multiplier sur des terres encore "libres" et propices à leur mode de subsitance. Cette population répand en même temps sa culture particulière: le mégalithisme atlantique.

Pour le moment, toutes les donnés actuelles dont nous disposons n'interdisent en rien ce scénario. On a aucun autre ADN ancien du néolithique atlantique à part ces basques dont il est question ici, et ils se trouve que justement ils ont l'allèle T, et qu'ils sont les plus anciens néolithiques connus à l'avoir pour le moment !! donc jusqu’à maintenant cette théorie mégalithique et maritime de l'extension de cet allèle à partir du Ve millénaire BC se trouve complétement confirmé (mais c'est absolument pas une preuve, juste une validation provisoire de l’hypothèse).

Le mégalithisme atlantique n'a pas été jusqu’à cette région de Pologne dont il est question ici, donc c'est normal qu'ils ont eu plus tardivement l’allèle T (et que encore aujourd'hui cet allèle n'est pas majoritaire dans cette région), alors que les date dans le Gotland suédois correspondent à l'arrivé du mégalithisme dans cette région (plus tardivement que sur la façade atlantique).

Dans le scénario proposé, l'expansion en seulement deux siècles depuis l'Ibérie jusqu'au Gotland me parait plus qu'improbable et manque franchement de sérieux, deux millénaires me parait bien plus probable... Et donc je fait le pari que cet allèle T était déjà présent dans la Bretagne Mégalithique au Ve millénaire BC (pas BP) par exemple.