Il est bien établi que le Néolithique est arrivé en Europe en provenance d'Anatolie. Cependant la nature de sa diffusion: par migration ou acculturation a longtemps été un sujet d'intenses débats. Les précédentes études de paléogénétique sur les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers fermiers ont montré un rôle dominant de la migration de populations dans la transition Néolithique en Europe Centrale et du Nord. Cependant l'origine de cette migration dans les Balkans, en Grèce ou en Anatolie reste une question ouverte.

Les récentes datations radiocarbone montrent que vers 6600 ou 6500 av. JC., des communautés sédentaires de fermiers s'étaient établies dans le nord-ouest de l'Anatolie sur des sites comme Barcın, Menteşe et Aktopraklık, ou sur la côte ouest d'Anatolie sur des sites comme Çukuriçi et Ulucak. Ces sites montrent une affinité culturelle avec le Néolithique d'Anatolie Centrale et du sud-ouest. Les premiers sites Néolithiques Grecs comme la grotte Franchthi dans le Péloponnèse, Knossos en Crète et Mauropigi, Paliambela et Revenia dans le nord de la Grèce datent d'une période similaire. La distribution de l'obsidienne des îles Cyclades suggère des interactions importantes depuis le Mésolithique et un Néolithique contemporain des deux côtés de la mer Égée. Alors qu'il a été proposé que le Mésolithique Égéen a joué un rôle dans la Néolithisation de la Grèce, la présence de plantes et animaux domestiques est une bonne indication d'un Néolithique d'origine allochtone.

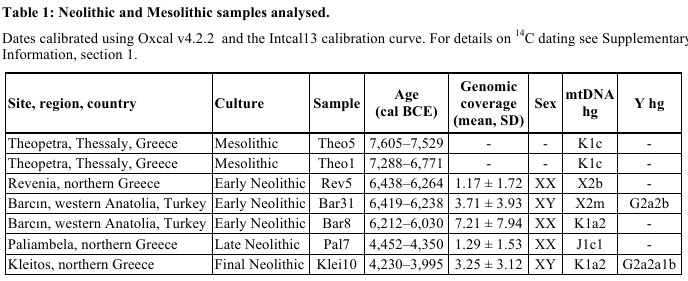

Zuzana Hofmanová vient de publier un papier intitulé: Early farmers from across Europe directly descended from Neolithic Aegeans. Elle présente cinq anciens génomes d'individus Néolithiques des côtés Européen et Asiatique du Nord de la mer Égée:

Deux échantillons sont issus du site de Barcin au sud de la mer de Marmara en Turquie. En Europe, un échantillon est issu du site Grec de Revenia du Néolithique ancien et les deux autres échantillons sont des deux sites Grecs de Paliambela et de Kleitos du Néolithique Final, soit environ 2000 ans plus tard:

Les haplogroupes mitochondriaux des 5 individus sont typiques des haplogroupes trouvés chez les fermiers d'Europe Centrale, mais différents de ceux des chasseurs-cueilleurs de la même région. De la même façon, les haplogroupes du chromosome Y de deux hommes (G2a2) sont typiques des fermiers Néolithiques Européens.

Deux individus Mésolithiques de Grèce ont également été testés pour leur ADN mitochondrial. Ils sont de l'haplgroupe K1c également observé chez les fermiers Néolithiques d'Europe. Ainsi les populations Néolithiques voisines de la Mer Égée pourraient être les descendants directs des populations Mésolithiques de la même région.

Une Analyse en Composantes Principales a été réalisée:

Les 5 individus du Néolithique Égéen (en noir) forme un cluster qui se regroupe avec les premiers fermiers Néolithiques d'Europe Centrale et du sud. Ils sont également proches des populations contemporaines de Sardaigne (carrés bleus). Ils sont d'autre part très éloignés des deux chasseurs-cueilleurs du Caucase: Kotias et Satsurblia en haut à droite de la figure ci-dessus. Ceci suggère une structure génétique importante dans les populations de chasseurs-cueilleurs d'Asie du sud-ouest.

La statistique f3 montre que les génomes du Néolithique Égéen partagent de forts niveaux de dérive génétique entre eux et avec les autres génomes du Néolithique Européen (Espagne, Europe Centrale, Hongrie). L'explication la plus probable pour cette dérive génétique est la migration des premiers fermiers Européens à partir du Nord de la mer Égée.

Les auteurs ont ensuite modélisé chaque ancien génome comme un mélange génétique d'autres génomes anciens ou modernes. Ainsi le plus vieux génome Anatolien (Bar31) représente la plus forte proportion d'ascendance génétique (entre 30 et 50%) parmi les autres génomes du début du Néolithique de Grèce, Hongrie ou Allemagne, suivi par les autres génomes Égéens. A l'inverse, les génomes de Hongrie ou d'Allemagne contribuent très peu aux génomes Égéens. Ainsi l'origine du Néolithique Européen est bien représenté par les échantillons Néolithiques Grecs et Anatoliens.

De la même façon, les fermiers Néolithiques d'Espagne partagent moins de dérive génétique avec les fermiers Néolithiques d'Allemagne, qu'avec les fermiers Néolithiques Égéens. Ceci est consistant avec une migration Néolithique suivant deux routes indépendantes à partir de la zone Égée, vers l'Europe Centrale et l'Europe du sud-ouest.

Les auteurs ont ensuite utilisé la statistique f4 pour mettre en évidence la quantité d'ascendance chasseur-cueilleur chez les fermiers Néolithiques. Celle-ci est faible mais néanmoins significative chez les fermiers Néolithiques d'Espagne, de Hongrie et de Grèce. Ainsi les fermiers se sont mélangés avec les chasseurs-cueilleurs de manière sporadique sur tout le continent Européen même au début du Néolithique bien qu'à faible niveau. Cette ascendance chasseur-cueilleur augmente au Néolithique Moyen et Final.

Enfin, les auteurs ont montré que les populations actuelles d'Anatolie et de Grèce ne sont pas les descendants directs des populations Néolithiques de la même région. Ceci implique un important flux de gène après la fin du Néolithique dans la région.

Les premiers fermiers Européens descendent directement du Néolithique Égéen

vendredi 27 novembre 2015. Lien permanent ADN ancien