L'Âge du Fer tient une place importante dans l'histoire de France, car les gaulois sont présentés comme les ancêtres des français. Cet intérêt a conduit à de nombreuses recherches archéologiques décrivant les communautés de l'Âge du Fer à travers leur culture matérielle et leurs pratiques funéraires. Les questions concernant leur origine culturelle et biologique sont toujours très débattues. Ainsi la transition entre l'Âge du Bronze et l'Âge du Fer a été d'abord reliée à une évolution technologique rapide entre les stades Hallstatt B3 et Hallstatt C qui voit l'apparition d'artefacts en fer autour de 800 av. JC. Cependant cette transition précise ne reflète pas toujours la réalité archéologique régionale qui suggère plutôt une transition plus longue vers l'utilisation du fer dans ces sociétés. Des débats concernent également la fin de l'Âge du fer et l'apparition de la culture de la Tène associée à des groupes celtes entre la Bohême et l'Atlantique par les premiers écrits historiques. Certains auteurs proposent l'émergence de cette culture en Europe centrale suivie d'une migration ailleurs en Europe, alors que d'autres auteurs proposent une origine multi-régionale à travers l'évolution d'une mosaïque de complexes culturels, sans migration humaine importante. Selon cette dernière hypothèse, les celtes correspondent à une multitude de peuples de pratiques culturelles différentes.

Claire-Elise Fischer et ses collègues viennent de publier un papier intitulé: Origin and mobility of Iron Age Gaulish groups in present-day France revealed through archaeogenomics. Ils ont séquencé le génome de 145 individus issus de 27 sites archéologiques de l'Âge du Fer en France. Les auteurs ont obtenu des résultats pour 49 échantillons. Ces données ont été ajoutées à des génomes préalablement publiés de l'Âge du Bronze et de l'Âge du Fer en France dans une étude précédente pour obtenir 65 génomes de l'Âge du Fer répartis sur six régions: Alsace (n=20), Champagne (n=5), Normandie (n=3), Nord (n=10), Bassin Parisien (n=9) et Sud (n=18):

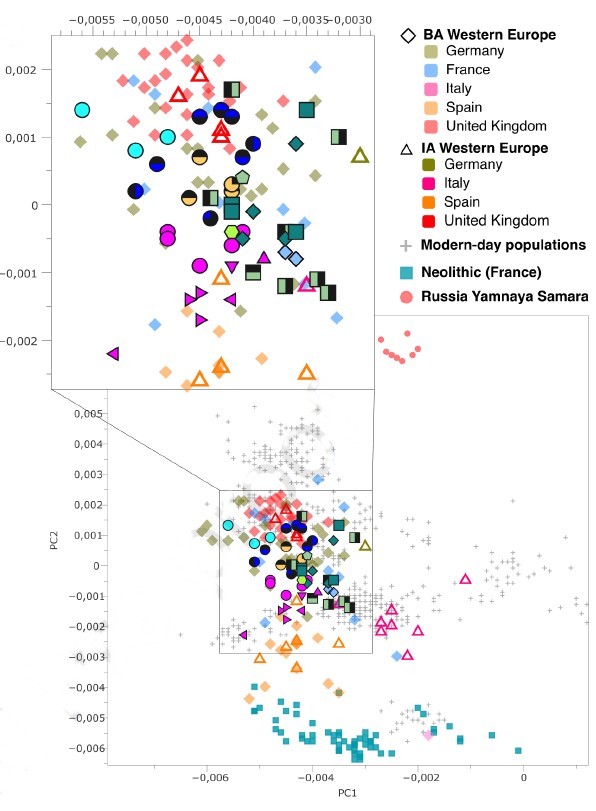

Il y a seulement onze échantillons datés du début de l'Âge du Fer. Ils sont tous d'Alsace. Les autres sont de la fin de cette période et répartis sur plusieurs régions. Parmi ces 65 individus, il y a 33 hommes et 32 femmes. Ces données ont été comparées à d'autres génomes anciens ou contemporains d'Europe. Les auteurs ont réalisé une Analyse en Composantes Principales. Tous les gaulois de l'Âge du Fer se répartissent dans la zone de variabilité de la population française contemporaine:

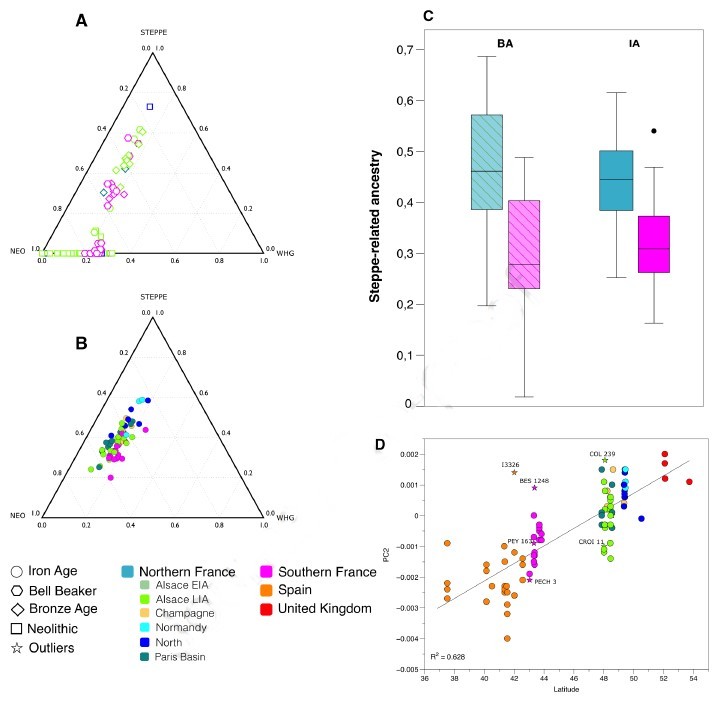

Les échantillons de l'Âge du Fer de Grande-Bretagne et d'Espagne se superposent également avec les populations actuelles de ces mêmes régions. Tous ces résultats suggèrent une forte continuité génétique en Europe occidentale depuis l'Âge du Fer jusqu'à maintenant. La figure ci-dessus montre également un gradient de la répartition de ces individus de l'Âge du Fer corrélé avec la position latitudinale. Les individus du nord de la France sont situés plus haut, vers les individus de l'Âge du Fer de Grande-Bretagne, alors que ceux du sud de la France sont situés plus bas proche des individus de l'Âge du Fer de la péninsule Ibérique. Ce gradient est lié à la proportion d'ascendance des steppes plus élevée et à la proportion d'ascendance des fermiers du Néolithique plus basse dans les populations du nord que dans celles du sud.

A l'aide du logiciel qpWave, les auteurs ont identifiés six outliers dont trois sont situés dans le sud de la France: BES1248, PECH3 et PEY163, un en Alsace daté du début de l'Âge du Fer: CROI11, un en Alsace daté de la fin de l'Âge du Fer: COL239 et du Bassin Parisien: GDF1341.

La PCA ci-dessus montre également une certaine continuité génétique entre les échantillons de l'Âge du Bronze et ceux de l'Âge du Fer de la même région. Ces résultats sont confirmés par les logiciels qpWave et qpAdm:

Ces résultats indiquent ainsi une absence de flux de gènes important dans les populations de l'Âge du Fer en Gaule. Les marqueurs uniparentaux indiquent cependant une plus grande diversité à l'Âge du Fer qu'à l'Âge du Bronze, notamment sur le chromosome Y avec l'apparition des haplogroupes I1, I2 et G2 à l'Âge du Fer alors que seul l'haplogroupe R1b est présent à l'Âge du Bronze. Cependant ces différences sont peut-être dues au faible nombre d'échantillons obtenus sur ces deux périodes. Les résultats de cette étude suggèrent une transition entre l'Âge du Bronze et l'Âge du Fer basée sur des événements sociaux, politiques et économiques plutôt que par l'arrivée d'une nouvelle population en Europe occidentale. Ils sont en accord avec la réévaluation récemment faite de l'ensemble des données archéologiques obtenues sur cette période.

Ce modèle génomique des populations de l'Âge du Fer en Gaule de faible variabilité à grande échelle contraste avec la forte variabilité culturelle documentée par l'archéologie. Cela suggère un scénario d'échanges culturels et biologiques importants d'une région à l'autre. Ce scénario est conforté par l'existence des six outliers génétiques mis en évidence ci-dessus. La statistique f3 permet d'identifier la possible région d'origine pour chacun de ces outliers:

De manière intéressante, les restes archéologiques ne permettent pas d'identifier ces outliers dans le contexte culturel local. Ceci implique que les individus venus d'une région plus lointaine sont complètement intégrés dans leur culture d'adoption.

Un autre résultat important de cette étude est la plus grande variabilité génétique des individus d'Alsace qui suggère un flux de gènes plus élevé dans cette région qu'ailleurs en Gaule. Cette région est régulièrement caractérisée par un carrefour important d'échanges du à la présence du Rhin qui est un axe majeur de communication à cette époque. Cependant cette diversité génétique ne se traduit pas dans les vestiges archéologiques.

La comparaison des génomes des individus du Nord de la France avec ceux de Grande-Bretagne de l'Âge du Fer suggère également des flux de gènes entre ces deux régions d'Europe. De la même façon la comparaison des génomes des individus du sud de la France avec ceux de la péninsule Ibérique suggère également des flux de gènes entre ces deux régions d'Europe.

L'analyse des longueurs des segments d'homozygotie montre un accroissement de la population de reproduction et donc un accroissements des échanges de ces sociétés de l'Âge du Fer par rapport aux époques précédentes. Seul un individu d'Alsace (COL336) présente des segments très longs suggérant qu'il est le fruit d'une union incestueuse au premier degré.

Origine génétique des gaulois

samedi 19 mars 2022. Lien permanent ADN ancien

12 réactions

1 De Andour - 19/03/2022, 18:44

Merci Bernard pour cette synthèse - précieuse, comme toujours.

Juste une réserve en ce qui concerne les conclusions des auteurs. Nombres de génomes de l'âge du fer récemment publiés (Patterson : "British paper") tombent en Centre France sur les PCAs, alors qu'ils proviennent d'Autriche, de Slovénie, de Tchéquie ou de Hongrie. Il paraît donc un peu hâtif de conclure qu'il n'y a pas eu de mouvement de populations au nord de l'arc alpin entre le Bronze final et la fin de l'âge du fer. Des individus en provenance de ces régions seraient totalement indécelables (génétiquement) au milieu des Gaulois de Gaule. Déjà certains "Serbes" de Maros, au Bronze précoce, étaient on ne peut plus "français". Tout ça invite à la prudence...

2 De liganol - 19/03/2022, 22:06

Bonjour Bernard,

Donc si j'ai bien compris cet article, cela signifie que les Gaulois ne sont pas les descendants d'envahisseurs venus d'Europe centrale pour amener la culture celtique gauloise dans ce qui est aujourd'hui la France, l'Angleterre et aussi l'Espagne, mais qu'ils seraient plutôt les descendants directs des populations de l'âge du bronze de leur région respectives et que le phénomène celtique serait plus dû à une acculturation plutôt qu'amené par une population étrangère ?

3 De Bernard - 21/03/2022, 08:29

Bonjour Andour et Liganol,

Effectivement ces données génétiques ne mettent pas en évidence des migrations importantes à l'Âge du Fer en Gaule. Le gradient latitudinal était déjà présent à l'Âge du Bronze. Il semble donc qu'il y a eu aucune modification importante de la génétique de la Gaule entre l'Âge du Bronze et l'Âge du Fer. Des échanges par contre sont mis en évidence à cette période, que ce soit à l'intérieur de la Gaule, ou aux frontières de la Gaule et de la Grande-Bretagne et de la Gaule et de la péninsule Ibérique. Les données génomiques à l'Âge du Fer en Europe sont cependant encore peu nombreuses, notamment pour comparer les génomes en Gaule et en Europe Centrale.

4 De liganol - 21/03/2022, 19:05

Merci pour la réponse Bernard.

5 De Claire-Elise - 24/03/2022, 15:10

Bonjour,

En tant qu'auteur de l'article je me permets de répondre :)

Merci Bernard pour votre travail qui permet à nos recherches d'être lues par un plus grand nombre, c'est un travail précieux !

Je suis aussi co-auteur du papier mentionné par Andour... je connais donc plutôt bien les résultats du "British paper".

Pour le papier sur la "Gaule", nous avons choisi cette hypothèse en suivant un principe de parcimonie. D'autres scénarios existent (je vous invite à regarder les Tables en SI), mais "collent" moins au niveau archéologique.

Concernant la position des individus sur l'ACP, les individus dont les génomes sont disponibles à l'heure actuelle ne tombent pas dans la variabilité observée pour la France.

Mais comme le précisait Bernard, les données sont encore parcellaires, et l'ajout de nouvelles données notamment sur la fin de l'âge du Bronze en Europe Centrale sera une étape cruciale pour discuter de ces questions.

Bien cordialement

6 De ffoucart - 25/03/2022, 11:25

Bonjour,

Il est difficile de conclure sur une diffusion culturelle et non démique des culture de l'Age du Fer sans disposer d'une vision plus complète du paysage européen. Les critiques formulées sur le British Paper s'appliquent aussi ici, puisque des remplacements de population, totaux ou partiels, sont difficilement décelable entre populations génétiquement très proches au niveau autosomal, comme l'étaient les populations de la fin de l'Age du Bronze en Europe de l'Ouest (toutes largement issues du mélange entre les Néolithiques et les Campaniformes). On aperçoit une plus grande diversité au niveau des haplogroupes Y, mais cela peut recouvrir différents scénarios. D'autres approches méthodologiques seraient nécessaires. Par utilisation des IBD par exemple, pour essayer de déceler s'il y a réellement continuité dans le peuplement.

En tout cas, merci à Bernard pour la mise à disposition de textes scientifique au plus grand nombre, et à Claire-Elise pour son travail, qu'on espère voir approfondi. Je pense qu'Andour ne m'en voudra pas si je dis que nous serions tous les deux ravis de voir quelques échantillons du Massif Central.

Bien cordialement,

7 De Claire-Elise - 25/03/2022, 14:29

Bonjour,

Je comprends la critique, et je suis d'accord qu'il nous manque encore des pièces du puzzle. Nous précisons d'ailleurs qu'il nous manque des données pour le 1er Age du Fer (a part pour l'Alsace)...

Néanmoins, je crois que nous avons fait un effort dans notre formulation en gardant une certaine prudence, et en parlant d'une absence de discontinuité plutôt que d'une continuité stricte. Encore une fois, je me permets de rappeler que les données archéologiques vont aussi dans ce sens.

L'utilisation des IBD serait une très bonne chose, mais que nous n'avons pas pu appliquer à nos données (génomes à faible couverture).

Dans le cas du "British Paper", nous avons pu déceler l'apport de populations pourtant génétiquement proches. plutôt au Bronze Moyen, et pas du tout à la transition Bronze-Fer...

J'espère que nous aurons accès à des échantillons sur diverses régions, et effectivement le massif central est une région importante, un carrefour de plus entre différents 'mondes' !

Bien cordialement,

8 De Philippe C - 26/03/2022, 16:55

Suivant de loin depuis 10 ans les dizaines d'études produites avec de plus en plus de rigueur scientifique pour des échantillons toujours aussi faibles, pourquoi cette course effrénée dans le brouillard ? Pourquoi construire à partir de logiciels de statistiques aussi performants avec des effectifs presque ridicules alors que les années à venir vont nous fournir pléthore d'ADN ancien ? Toutes les études s'appuient l'une sur l'autre avec des bases fragiles, et seront certainement partiellement fausses plus tard. La démarche n'est pas scientifique.

9 De Bernard - 27/03/2022, 08:05

Bonjour Philippe,

Votre remarque est un peu bizarre. A vous entendre les études scientifiques de demain seront meilleures que celles d'aujourd'hui, donc il ne faudrait jamais faire d'études scientifiques... Et vous concluez que la démarche n'est pas scientifique. Au contraire c'est comme cela que la science avance: en s'améliorant progressivement.

10 De leukomarkos - 29/03/2022, 07:35

Le titre "Origin and mobility of Iron Age Gaulish groups in present-day France revealed through archaeogenomics" ne marche pas tres bien ici, donc 1/3 des echantillons sont du Languedoc, ou il y avait presence de iberophones et ligurophones selon l'anthropologie et certains auteurs anciens. On a d'attendre les Gaulois jusqu'au IV siecle avec l'arivee des Volques (quelques "outliers" auraient ce profil...)

11 De AntoineP - 29/03/2022, 21:00

Il "manque encore des pièces du puzzle", certes, mais on a comme l'impression que déjà le "mythe gaulois" a pris pris un bon gros coup sur la tête... Jean-Louis Brunaux devait être content-)

12 De Moesan - 13/07/2022, 18:04

"mythe gaulois"? mais lequel?

il est vraisemblable que les langues indo-européennes ont été introduites par les Campaniformes ou du moins par des cultures ayant adopté beaucoup d'aspects de cette culture, dès le Chalco- ou du moins le Bronze: de cet IE occidental sont nés entre autres vraisemblablement les divers dialectes classés plus tard comme ligure, celtique(s), italique(s), lusitaniens, IE du nord-ouest etc... ces dialectes sont donc bien venus avec des populations nouvelles mais pas au Fer; le celtique et l'italique par exemple ont dû après le Bronze se former sur place par sur-dialectisation sur ce fumier commun d' IE occidental plutôt que par nouvel apport important; les échanges suivants ont dû être à moindre échelle et concerner le plus souvent des populations génétiquement assez proches;

Quant au gaulois, il faut séparer ce qui est Celtique de ce qui ne l'est pas (ligure, basco-aquitain, et sans doute d'autres dialectes disparus); ce qui n'empêche pas qu'après un impact assez frontal, le celtique a pu achever de se transmettre sur les marges à des populations principalement pré-celtiques voire pré-IE. Rien n'est jamais trop simple, dans aucun sens.