Le développement économique du réseau commercial de l'océan Indien a conduit à l'émergence de pouvoirs régionaux géopolitiques dont le couloir Swahili représente le pôle Africain. Cette zone est composée d'un ensemble de cité-états disposées le long de la côte Est Africaine ainsi que d'îles entre le sud de la Somalie au nord, l'archipel des Comores, Madagascar et le centre de la Mozambique au sud. Elle a été une région de contact entre des populations d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et des îles du Sud Est Asiatique.

La culture Swahili émerge durant le premier millénaire av. JC. à partir des communautés Bantoues engagées dans l'agriculture, la pêche, la chasse, la poterie, la production de fer et dans le commerce sur l'océan Indien. L'intensité des échanges entre les villages Swahili et les villes commerciales sur plusieurs siècles a été un moteur pour la formation d'une unité culturelle dans le couloir Swahili. Les populations locales ont alors cohabité avec des populations du Moyen-Orient et d'Asie.

Ainsi Madagascar a été touchée par des contacts avec le monde Austronésien. Originaire des îles du Sud-Est Asiatique, la dispersion Austronésienne à travers l'océan Indien a été conduite principalement par des commerçants, notamment à l'époque de l'empire Srivijaya entre les 6ème et 13ème siècles. Une étude précédente a montré que les Banjars, du sud de Bornéo, représentent la population la plus proche des ancêtres Asiatiques des populations Malgaches. Cette migration se retrouve également dans la langue Malgache qui est proche de la langue Ma'anyan de Bornéo. De plus les traces archéologiques indiquent une présence des îles du Sud-Est Asiatique à Madagascar et dans les Comores, à travers notamment de la présence du riz dans les vestiges retrouvés. Cependant sur l'archipel des Comores, la langue utilisée est une langue Bantoue.

Nicolas Brucato et ses collègues viennent de publier un papier intitulé: The Comoros Show the Earliest Austronesian Gene Flow into the Swahili Corridor. Ils ont analysé le génome de 276 échantillons issus de six populations du Kenya (Mombasa, Kilifiet et l'archipel Lamu) et des îles du Comores (Anjouan, Grande Comore et Moheli). Ces données ont ensuite été comparées avec des génomes de différentes populations mondiales.

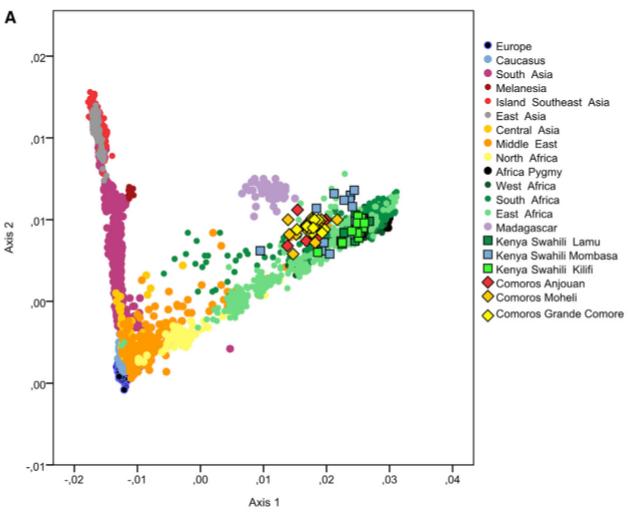

Les auteurs ont d'abord réalisé une Analyse en Composantes Principales:

La figure ci-dessus montre que les Swahilis du Kenya se superposent avec les autres groupes Sub-Sahariens et que les communautés Swahilis ne se distinguent pas l'une de l'autre à part quelques individus. Les individus des Comores se regroupent entre les Swahilis et les Malgaches (ces derniers sont séparés des groupes Sub-Sahariens à cause de leur ascendance des îles du Sud-Est Asiatique (ronds rouges)).

L'analyse des haplogroupes uni-parentaux montre que la grande majorité d'entre eux sont Africains (L pour les haplogroupes mitochondriaux et E et B pour les haplogroupes du chromosome Y). Il y a seulement un nombre limité de lignages Asiatiques (haplogroupe mitochondrial F3b1b et haplogroupe du chromosome Y O2a).

L'analyse avec le logiciel fineStructure identifie 70 groupes distincts pour la population mondiale dont un groupe pour les Swahilis et un groupe pour les Comoriens. Neuf individus Swahilis se situent à part et se regroupent plutôt avec une population de Somalie. Ils reflètent peut-être une migration récente.

L'analyse des segments IBD indique un partage génétique important entre les populations Malgaches, Comorienne et Swahili. Notamment les Swahilis partagent plus de gènes avec les Comoriens qu'avec les autres populations Africaines du continent. Il y a également de nombreux haplotypes mitochondriaux partagés entre Swahilis et Comoriens.

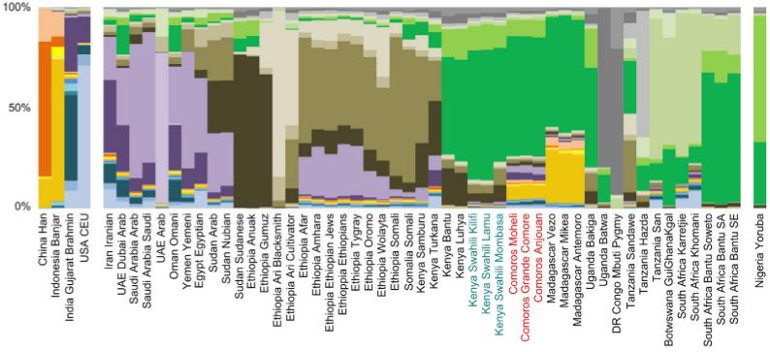

Les auteurs ont ensuite réalisé une analyse avec le logiciel ADMIXTURE. Le meilleur résultat est obtenu pour une valeur K=26:

Les Swahilis ont une composante majeure en vert foncé présente également chez les groupes Bantous. D'autres ascendances mineures (en marron) sont partagées avec les populations d'Afrique de l'Est. Cependant il n'y a pas d'ascendance du Moyen-Orient (en violet) et d'Asie (en orange et rouge) chez les Swahilis, indiquant ainsi leur origine purement Africaine. Cette absence représente la différence principale avec la population Comorienne qui possède 6 à 7% d'ascendance du Moyen-Orient et 8 à 9% d'ascendance des îles du Sud-Est Asiatique. Les Comoriens possèdent plus d'ascendance du Moyen-Orient et moins d'ascendance du Sud-Est Asiatique que les Malgaches. L'ascendance vert foncé majoritaire chez les Swahilis est également majoritaire chez les Comoriens et les Malgaches.

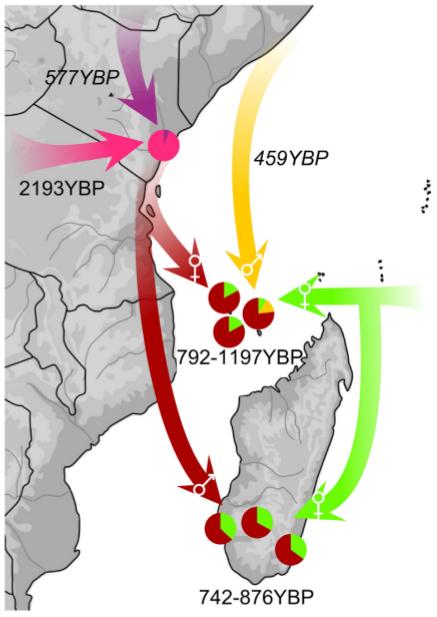

Les auteurs ont ensuite utilisé les logiciels GlobeTrotter et Malder pour estimer les dates des mélanges génétiques. Ainsi la population Swahili a subi un premier mélange génétique il y a 2193 ans entre une population Bantoue Sud-Africaine (38%) et une population Bantoue Centre Africaine (62%), puis un second mélange génétique il y a 577 ans entre une population Bantoue (88%) et une population Éthiopienne (12%). De plus les populations Comoriennes ont subi un mélange génétique entre une population Swahili (80 à 87%) et une population des îles du Sud-Est Asiatique proche des Banjars (13 à 20%) il y a entre 792 et 1197 ans. Cependant les Comoriens de Anjouan montrent un second mélange génétique entre une population Swahili (74%) et une population du Moyen-Orient (26%) daté de 459 ans. Les Comoriens de Moheli ont subi un mélange génétique il y a environ 150 ans, entre une population Swahili (74%) et une population Malgache (26%) :

Enfin les Malgaches sont issus d'un mélange génétique entre une population Swahili (65%) et une population des îles du Sud-Est Asiatique (35%) daté entre 742 et 876 ans.

Les mélanges génétiques dans la population Swahili ne sont pas sexuellement biaisés, alors que la communauté Comorienne montre plus de femmes d'origine Africaine ou Asiatique et plus d'hommes d'origine du Moyen-Orient. Ce scénario est différent de Madagascar où on observe plus d'hommes d'origine Africaine et plus de femmes d'origine Asiatique.

Ces différents résultats suggèrent des dynamiques de populations différentes entre les Comores et Madagascar. Ainsi le contact entre Africains et Austronésiens est plus ancien aux Comores qu'à Madagascar. La plus faible proportion d'ascendance Austronésienne aux Comores (20%) qu'à Madagascar (37 à 64%) est probablement liée à de plus nombreux flux de gènes en provenance des populations Swahili aux Comores qu'à Madagascar.

Analyse génomique des Comoriens

vendredi 12 janvier 2018. Lien permanent Génétique des populations

une réaction

1 De Michel - 16/09/2023, 08:11

Mayotte n'est pas inclue dans l'étude. Les habitants présentent-ils une différence avec les autres îles ?